Mots-clés: watergate, états-unis. président richard nixon

Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique qui aboutit, en 1974, à la démission de Richard Nixon, alors président des États-Unis. L'affaire aux multiples ramifications commence en 1972 avec l'arrestation, à l'intérieur de l'immeuble du Watergate, de cambrioleurs dans les locaux du Parti démocrate à Washington. Les investigations par des journalistes et une longue enquête du Sénat américain finiront par lever le voile sur des pratiques illégales de grande ampleur au sein même de l'administration présidentielle.

Bien que le cambriolage semble être une opération menée par d'anciens employés de la Maison-Blanche, l'affaire ne fait, dans un premier temps, que très peu de bruit. En apparence, l'enquête du FBI ne va pas loin. Cependant, deux journalistes du Washington Post, aidés par un mystérieux informateur surnommé Deep Throat

(« gorge profonde »), publient de nombreuses révélations, en

particulier sur les liens des cambrioleurs avec la Présidence, et sur

les financements électoraux irréguliers de Richard Nixon. Ce dernier est

néanmoins confortablement réélu en novembre 1972. L'année suivante,

l'obstination d'un juge, John Sirica,

et la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale, resserrent

de plus en plus l'étau autour des collaborateurs du Président. Les

révélations et les inculpations s'enchaînent sur des cas d'obstruction à la justice

et d'abus de pouvoir. Le public américain s'intéresse davantage à

l'affaire avec la retransmission à la télévision des auditions du Sénat

sur le Watergate. Lorsque l'existence d'un système d'écoute dans la

Maison-Blanche est rendue publique, un bras de fer s'engage entre Nixon

et les enquêteurs sur la restitution des bandes magnétiques des

enregistrements. Le Président est de plus en plus mis en cause

directement. Quand le Congrès finit par enclencher la procédure d'impeachment, visant à la destitution du chef de l'État, Nixon se résigne à démissionner.

Contexte

Politique

L'année 1972 est une année d'élection présidentielle aux États-Unis. Dans le camp républicain, Richard Nixon se présente pour un second mandat. Élu en 1968, il avait échoué en 1960 face à John Kennedy après avoir été le vice-président de Dwight Eisenhower pendant huit ans. Nixon peut se prévaloir d'une politique étrangère inspirée par son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger et menée avec succès : détente avec l'URSS (accords SALT), préparation de la « paix dans l'honneur » au Viêt Nam (concrétisée par la signature des accords de paix de Paris en janvier 1973), et rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine lors de la visite du Président à Pékin en février 19721.

Cependant, Nixon est un adepte de la méthode forte pour négocier avec

les communistes, et le coût en vies humaines dû à la politique menée en

Asie du Sud-Est, que ce soit la poursuite des hostilités au Viêt Nam,

intensément bombardé entre avril et octobre 1972, ou l'invasion du Cambodge

en 1970, suscite une agitation sans précédent parmi la jeunesse,

s'exprimant par des manifestations parfois violemment réprimées, comme

lors de la fusillade mortelle de Kent State University2.

Sur le plan intérieur, la politique de son administration se fonde sur le slogan de « la loi et l'ordre » (law and order), impliquant une justice stricte et répressive, notamment vis-à-vis des mouvements contestataires gauchistes (comme les Weathermen) ou afro-américains (comme les Black Panthers). Le Parti républicain avait subi une écrasante défaite lors de l'élection de 1964, mais son candidat d'alors, Barry Goldwater,

a recentré le parti sur des valeurs plus conservatrices, qui à terme,

se sont davantage ancrées dans les stratégies électorales du Parti

républicain3. En outre, l'instauration des Droits civiques signés par le président Johnson (Civil Rights Act en 1964 et Voting Rights Act en 1965), améliorant le statut de la minorité afro-américaine, a détourné l'électorat traditionnellement démocrate du Vieux Sud (Deep South), favorable à la ségrégation, qui a basculé du côté républicain4.

Ces éléments jouent en faveur du président Nixon, qui par ailleurs, à

titre personnel, voue un profond mépris à l'establishment de la côte Est

représenté par les universitaires de Harvard ou les Kennedy5.

L'élite démocrate le lui rend bien. Depuis sa victoire à l'élection

sénatoriale de Californie en 1950, au terme d'une campagne virulente

contre son adversaire Helen Gahagan Douglas, le surnom « Tricky Dick » (« Dick le rusé » ou « Dick le tricheur ») lui colle à la peau6.

En face, le camp démocrate est affaibli par ses querelles internes. La présidence de Lyndon Johnson (1963-1969) a été marquée par la guerre du Viêt Nam ; des émeutes raciales dans les ghettos noirs ; et le projet de la Great Society, développant l'État-providence

(éducation, sécurité sociale, lutte contre la pauvreté) au prix de

coûteuses dépenses. En 1968, alors que Johnson a renoncé à se

représenter à cause de son impopularité, quatre tendances se sont

affrontées lors des primaires démocrates. Hubert Humphrey reçoit l'appui des syndicats et de l'appareil du parti ; Robert Kennedy séduit les minorités noire et catholique ; Eugene McCarthy porte les revendications des étudiants et des pacifistes ; et enfin George Wallace,

ségrégationniste du Sud, opposé aux Droits civiques, se présenté comme

candidat indépendant. Robert Kennedy, parti favori, est assassiné en juin 1968, deux mois après le leader noir Martin Luther King. C'est Humphrey qui est investi au cours de la convention démocrate de Chicago en août 1968,

au milieu d'affrontements entre la police et des émeutiers anti-guerre,

dont les « leaders » ont été jugés au cours du procès tumultueux des Chicago Seven

(mars 1969 - février 1970). Lors de l’élection présidentielle de 1968,

Hubert Humphrey est battu par Nixon d'une courte tête alors que George

Wallace, le troisième homme, rafle cinq États du Sud7,8. Par contre, le Congrès est dominé par les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat depuis 1954.

En 1972, le candidat démocrate le plus prometteur et le plus soutenu par l'appareil du parti au début de la primaire démocrate, Edmund Muskie, s'effondre, notamment des suites de mauvais coups (dirty tricks) concoctés par les hommes du président, en particulier le scandale de la Canuck Letter

provoqué par une lettre livrée à la presse. Celle-ci se révèlera plus

tard être un faux. Un « simple citoyen » y écrit qu'il a été témoin

d'une attitude méprisante vis-à-vis des Canadiens français

de la part de Muskie. La lettre est publiée avec des propos blessants

sur sa femme, dans un journal local, juste avant la primaire stratégique

du New Hampshire, où les Américains d'origine franco-canadienne sont nombreux. La campagne de Muskie est sabordée9. Un autre candidat potentiel, Ted Kennedy a quant à lui perdu toute chance de se présenter après l'accident de Chappaquiddick, en 1969, à la suite duquel il a été accusé de la responsabilité de la mort d'une collaboratrice10. C'est un candidat inattendu, George McGovern, qui est investi lors de la Convention démocrate en juillet 1972 peu après la tentative de cambriolage du Watergate. Il est liberal

(au sens américain, c'est-à-dire de gauche), sa popularité est palpable

essentiellement dans les milieux intellectuels et étudiants, ses

chances de vaincre sont donc réduites. Ses adversaires le caricaturent

comme le « candidat des trois A » pour amnesty, abortion and acid (amnistie, avortement et acide). De plus, sa campagne commence mal : son candidat à la vice-présidence, Thomas Eagleton, doit renoncer lorsque la presse révèle qu'il a effectué des séjours dans des hôpitaux psychiatriques11.

Médias et renseignements

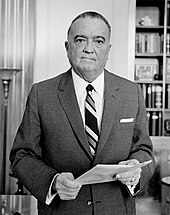

En mai 1972, John Edgar Hoover, directeur du FBI, meurt12. Il occupait cette fonction, dépendant du département de la Justice

(équivalent du ministère de la Justice) depuis 1924, et a servi sous

huit présidents. C'est lui qui a développé cette agence gouvernementale,

concentré ses moyens sur la lutte contre le communisme, notamment pendant la période du maccarthysme, puis au cours du programme COINTELPRO contre les dissidents, y compris les militants des droits civiques, tandis qu'il minimisait l'existence de la mafia, et généralisait les écoutes clandestines comme moyen d'investigation ou d'espionnage13,14.

Ce combat intransigeant contre le communisme était commun à Hoover et

Nixon, qui a été, à la fin des années 1940, une figure de la Commission de la Chambre des représentants sur les activités anti-américaines, et s'est à ce titre distingué dans le cas Alger Hiss, haut-fonctionnaire du département d'État,

qui, accusé d'espionnage pour les Soviétiques, n'a pu être condamné que

pour parjure en 1950. En mai 1969 (cela sera révélé lors du scandale du

Watergate), Nixon et Kissinger ont mis à contribution le FBI pour

enquêter de façon illégale par des écoutes clandestines sur les fuites

dans la presse concernant les bombardements secrets sur le Cambodge qu'il a autorisés en février15.

Depuis sa création, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte de la Guerre froide, la CIA a utilisé son savoir-faire dans plusieurs « coups », dont les plus retentissants sont réalisés dans les années 1950, lorsqu'Allen Dulles en est le directeur (implication dans les renversements de Mossadegh en Iran en 1953, d'Arbenz au Guatemala en 1954, de Lumumba au Congo en 1961, tentatives avortées contre Castro à Cuba...). En 1961, à la suite de l'échec du débarquement de la baie des Cochons, lancé sous la présidence Eisenhower, Dulles est démis de ses fonctions par le président John Kennedy16. Son successeur est plus modéré, mais avec Richard Helms

à partir de 1966, on en revient à une motivation anticommuniste plus

affirmée. Avec l'arrivée au pouvoir de Nixon, la CIA intensifie son

programme de surveillance (lecture du courrier, filatures, écoutes

téléphoniques, etc.) de milliers de citoyens américains (Operation CHAOS),

bien que toute activité de renseignement de la CIA sur le territoire

américain soit interdite. Ces activités seront dévoilées au cours des

investigations en 1975-1976 de la Commission Church mandatée par le Sénat17.

Ces activités, quasiment inconnues du grand public américain,

commencent à peine à apparaître au grand jour au début des années 1970,

dans la presse, et au cours d'enquêtes, à partir de 1970, du sous-comité

judiciaire des droits constitutionnels du Sénat. En juin 1971, le New York Times, puis le Washington Post, publient des extraits d'un rapport secret, les Pentagon Papers, qui lui ont été remis par Daniel Ellsberg, un expert de la RAND Corporation, think tank travaillant pour le département de la Défense. Ces documents éclaircissent les prises de décisions gouvernementales et militaires pendant la guerre du Viêt Nam,

informant par exemple de la volonté du président Johnson d'intensifier

le conflit alors qu'il promettait de ne pas s'y impliquer davantage18.

Il s'ensuit un bras de fer juridique entre le gouvernement de Nixon,

qui veut interdire la diffusion d'informations confidentielles, et les

deux journaux, qui obtiennent finalement gain de cause, après décision

de la Cour suprême, au nom du Premier amendement de la Constitution, qui garantit la liberté de la presse19.

Déroulement

Une affaire presque étouffée

Le cambriolage avorté

Le scandale du Watergate commence lorsque, dans la nuit du 17 juin 1972, cinq « cambrioleurs » dont trois Cubains (Virgilio González, Eugenio Martínez, Bernard Barker, Frank Sturgis et James McCord), repérés par un agent de sécurité, sont arrêtés par la police dans l'immeuble du Watergate, au siège du Parti démocrate20.

Washington étant un district fédéral, cette affaire est sous la

juridiction du FBI. Les hommes arrêtés transportaient du matériel

d'écoute ; ils ressemblent plus à des agents secrets qu'à des

cambrioleurs. Sur des carnets d'adresses retrouvés en leur possession,

on trouve des documents impliquant un certain Howard Hunt et des numéros de téléphone de la Maison-Blanche21. L'un des cambrioleurs, James McCord, attire particulièrement l'attention : c'est un colonel réserviste de l'armée de l'Air, un ancien du FBI et de la CIA, et surtout un membre du Comité pour la réélection du Président (CRP)22.

Le 20 juin, Larry O'Brien,

président du Comité national démocrate annonce lors d'une conférence de

presse qu'une action en justice est engagée contre le CRP pour

violation de domicile et violation de droits civiques. Il affirme que

les cambrioleurs ont des liens avec des hauts-fonctionnaires de la

Maison-Blanche23.

Un grand jury fédéral est chargé d'instruire cette affaire. L'enquête

dévoile que les activités de l'un des cambrioleurs sont liées à des

opérations de blanchiment d'argent par une filiale cubano-mexicaine

menant au financement du CRP. Cependant, le directeur du FBI par

intérim, Patrick Gray, décide de ne pas pousser plus loin cette partie de l'enquête24. John Mitchell, ancien attorney general et président du CRP (démissionnaire le 30 juin) ainsi que son assistant Jeb Magruder sont interrogés par les enquêteurs, de même que Gordon Liddy,

un ancien agent du FBI, membre du CRP, lié à l'équipe des cambrioleurs.

Il s'avère que Liddy et Hunt ont tous deux travaillé auparavant pour la

Maison-Blanche sous l'administration Nixon25.

Quant à Mitchell, il est préoccupé par sa femme Martha, qui, quelque

peu perturbée, s'est répandue en propos confus à une journaliste de

l'agence de presse UPI sur des activités illégales de membres de la Présidence, mais ses propos ne sont pas pris au sérieux, mis sur le compte d'une hystérie et d'un problème d'alcoolisme26.

Le 22 juin, lors d'une conférence de presse, le président Nixon évoque pour la première fois l'affaire en déclarant : « La Maison-Blanche n'est impliquée en aucune manière dans cet incident-là » (« The White House had no involvement whatever in this particular incident »)27.

Fin août, il signale qu'une enquête interne menée par John Dean,

conseiller juridique du Président a démontré qu'aucun employé de la

Maison-Blanche n'est impliqué dans la tentative de cambriolage, mais

cette déclaration, comme la précédente, est une invention mensongère28.

Bien que le Parti démocrate essaie d'en faire un argument de campagne,

l'affaire intéresse très peu l'opinion publique pendant les mois qui

suivent, et seuls quelques journaux en font le compte-rendu. Lors de l'élection présidentielle de novembre 1972, Richard Nixon, qui pose en homme d'État au-dessus de la mêlée et sur le point de conclure la paix au Viêt Nam, remporte contre le démocrate George McGovern la deuxième plus écrasante victoire électorale de toute l'histoire des États-Unis, remportant 47 millions de voix contre 2929. Toutefois, les républicains ne remportent pas les élections législatives, et les démocrates sont toujours majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants30.

L'enquête du Washington Post

Le Washington Post est l'un des rares journaux à suivre le déroulement de l'enquête sur le cambriolage. Au cours de l'enquête, le New York Times lui emboîte le pas. Le rédacteur en chef du Washington Post, Benjamin Bradlee met à plein temps sur cette affaires deux jeunes journalistes, Bob Woodward et Carl Bernstein. Intrigués par de nombreux éléments, ces derniers démêlent un écheveau compliqué dont tous les fils conduisent à la Maison-Blanche

à travers le Comité pour la réélection du président. Ils utilisent

beaucoup le téléphone, n'hésitent pas à contacter des centaines

d'interlocuteurs pour recouper leurs informations, suivant des pistes

apparemment non explorées par la justice. Dès le début de l'affaire,

Woodward reçoit des informations essentielles de la part de son

informateur au FBI, surnommé « Gorge profonde » (Deep throat),

dont l'identité demeure secrète. Prenant des précautions extrêmes pour

rencontrer Woodward, il l'aide à décrypter les rôles des protagonistes

et les enjeux, d'une façon parfois sibylline. Gorge profonde indique les

éléments à creuser, mais oriente les journalistes plus qu'il ne les

guide, par exemple sur la piste de l'argent, résumé par cette formule :

« Suivez l'argent » (« Follow the money »)31. Ce n'est qu'en 2005 que Mark Felt, n°2 du FBI au moment des faits, révèlera être ce mystérieux informateur32.

Rapidement, des sources policières les informent que les hommes arrêtés au Watergate venaient de Miami,

étaient équipés pour mener une opération d'espionnage et disposaient de

milliers de dollars en cash. Ils ne se contentent donc pas des

explications de la Maison-Blanche selon laquelle cet incident est « une

tentative de cambriolage de troisième catégorie ». Dès le lendemain de

l'arrestation, Woodward découvre les liens entre les cambrioleurs, Hunt, la CIA et l'administration Nixon. Un coup de fil à la Maison-Blanche lui apprend que Hunt a travaillé pour Charles Colson, conseiller spécial du Président33.

Dans les jours qui suivent, Woodward et Bernstein apprennent que trois

des hommes arrêtés étaient à Washington trois semaines plus tôt lorsque

les bureaux d'avocats démocrates de renom ont été cambriolés, que McCord

avait fait une demande de carte de presse universitaire donnant accès à

la convention démocrate, que Hunt a créé 150 comités électoraux

fantômes pour canaliser des millions de dollars de contributions

secrètes, et d'autres faits troublant34.

Alors que l'enquête semble piétiner courant juillet, le New York Times publie un article affirmant que l'un des cambrioleurs, Bernard Barker, a téléphoné plusieurs fois à Gordon Liddy

la veille de l'effraction au Watergate. Bernstein se fait confirmer

cette information par un de ses contacts à la compagnie de téléphone

Bell, qui lui indique que le registre des appels a été réquisitionné par

le procureur local de Miami, qui mène sa propre enquête pour savoir si

les cambrioleurs ont contrevenu aux lois de l'État de Floride.

En appelant ce dernier, il apprend que plus de 100 000 dollars

provenant d'une banque mexicaine ont transité par le compte bancaire de

Barker à Miami. Le Times

sort cette information alors que Bernstein se rend à Miami pour

approfondir son investigation. Les éléments qu'il recueille sur place

lui permettent de savoir que l'un des chèques déposé sur le compte de

Barker a été signé par l'un des dirigeants de l'équipe de campagne de

Nixon en 196835. Le Washington Post fait part de ces découvertes dans son édition du 1er août en ajoutant, après avoir appelé l'émetteur du chèque, que celui-ci a été remis à Maurice Stans, ancien secrétaire du Commerce, et directeur financier du CRP36.

Peu après l'inculpation, le 15 septembre, des cambrioleurs, de Hunt et de Liddy, le Washington Post

soutient dans un article : « En dépit de tous les efforts de

l'administration et du comité de campagne de Nixon pour accumuler les

couvercles sur ce tas de saletés, toute cette affaire pue. »37

Woodward et Bernstein essaient d'en savoir plus notamment auprès de

divers employés du CRP, malgré leurs réticences à parler. Les deux

journalistes ont élargi l'angle de leurs recherches en considérant que

le Watergate n'est qu'une opération clandestine parmi d'autres38. Le 29 septembre, ils écrivent que Mitchell, lorsqu'il était attorney general, contrôlait un fond secret dédié au financement d'opérations contre les démocrates39. Le 10 octobre, ils citent un rapport du FBI,

selon lequel le Watergate fait partie « d'une campagne massive

d'espionnage et de sabotage politique dirigée par des

hauts-fonctionnaires de la Maison-Blanche et du CRP ». En outre, les

journalistes indiquent que le budget des ces opérations était contrôlé

par Mitchell et ses subordonnés40.

Six jours plus tard, le Washington Post poursuit ses révélations en affirmant que Herb Kalmbach,

l'avocat personnel de Richard Nixon, a financé plusieurs opérations

d'espionnage et de sabotage contre des candidats démocrates. Par

ailleurs, écrivent les journalistes, Donald Segretti,

un jeune avocat californien qui a participé à ces opérations, a avoué

aux enquêteurs qu'il en faisait le rapport aux assistants de Bob Haldeman,

chef de cabinet de la Maison-Blanche. Bernstein a appris que Segretti

menait en 1971-1972 des actions consistant à infiltrer et désorganiser

le camp démocrate en diffusant de fausses nouvelles, et qu'il est à

l'origine de la Canuck Letter qui couta à Edmund Muskie l'investiture démocrate41.

Le 25 octobre, c'est au tour de Haldeman d'être cité comme

utilisateur de fonds secrets au nom du président pour organiser des

activités illégales42.

Toutefois, bien que cette assertion sera confirmée plus tard, elle est

prématurée à ce moment-là, aucune déposition dans l'enquête en cours

n'ayant formellement mise en cause Haldeman. Le Washington Post essuie une avalanche d'attaques verbales féroces de la part des partisans de Nixon. Le porte-parole de la Maison-Blanche Ron Ziegler

qualifie les enquêtes de Woodward et Bernstein de « journalisme de

camelote », et accuse le journal de « tentative d'assassinat politique »43.

Malgré tout, Woodward et Bernstein (surnommés Woodstein), à force

d'opiniâtreté, suivis par d'autres confrères, parviennent à éclairer

l'affaire, avant qu'elle soit traitée par la justice américaine, puis

par une commission d'enquête sénatoriale indépendante. C'est l'un des cas les plus évidents, dans l'histoire américaine, de l'influence du « quatrième pouvoir », et une référence pour le journalisme d'investigation. En 1973, Woodward et Bernstein recevront le prix Pulitzer pour leurs investigations sur l'affaire du Watergate44.

Mais pour l'heure, en cette fin d'année 1972, ces révélations n'ont pas

ou peu d'écho, et n'empêchent nullement la réélection triomphale de

Nixon en novembre. Cependant, la presse nationale est bien plus critique

envers Nixon lorsque, peu après son élection, des fuites indiquent que

ce dernier a pour projet de réformer radicalement l'administration et le

fonctionnement du Congrès,

ce qui aurait pour conséquence un affermissement du pouvoir de

l'exécutif aux dépens du législatif. En décembre, alors que les

négociations à Paris avec les Nord-Vietnamiens piétinent, les

bombardements massifs de Hanoi et Haiphong, qualifiés de « tactique de l'âge de pierre », suscitent également de vives réprobations45.

La Justice et le Congrès s'impliquent

Le procès des cambrioleurs

L'ouverture du procès des sept inculpés a été fixé au 8 janvier 1973.

Entre-temps, en décembre, Hugh Sloan, trésorier du Comité pour la

réélection du Président, a publiquement confirmé le lien entre les

contributions illégales et la tentative de cambriolage du Watergate,

tandis que le Washington Post a publié l'interview d'une ancienne

secrétaire de la Maison-Blanche révélant l'existence de ce que l'on

appellera plus tard le « groupe des plombiers » (car ils doivent

colmater les fuites), une unité chargée d'opérations clandestines pour le compte de la présidence, et auxquels appartiennent Howard Hunt et Gordon Liddy46.

Le juge du district de Columbia, John Sirica,

réputé républicain et sévère, préside le procès des cinq cambrioleurs,

ainsi que celui de leurs chefs, Hunt et Liddy. Ce que ne savent pas le

jury et la presse, c'est qu'ils ont convenu, avec John Dean et Charles Colson,

conseillers de Nixon, de plaider coupables, afin de couper court à un

procès potentiellement explosif. En contrepartie, ils reçoivent la

promesse de compensations financières et d'une amnistie. Néanmoins, Hunt

et McCord montrent des signes de fébrilité, le premier reprochant à

Colson de ne pas procurer un soutien financier suffisant, et le second

supportant mal l'idée d'aller en prison alors que les vrais responsables

ne sont pas inquiétés47.

Hunt, Barker, Sturgis, González et Martínez plaident coupables et sont

libérés sous caution. Le procès se poursuit avec Liddy et McCord, mais

ceux-ci restent rigoureusement mutiques. Le 30 janvier, le jury les

reconnait coupables et ils sont à leur tour libérés sous caution en

attendant l'audience de condamnation fixée au 23 mars. Irrité par

l'attitude des inculpés, le juge Sirica commente : « Je n'ai toujours

pas la conviction que les faits pertinents qui auraient pu être

rassemblés ont été soumis au jury. »48.

Une semaine auparavant, l'accord de cessez-le-feu au Viêt Nam avait

enfin été signé à Paris. Nixon est alors au faîte de sa popularité. Mais

bientôt, un coup de tonnerre va marquer le tournant de l'affaire, celle

de sa transformation en scandale national. Car finalement, l'un des

accusés, James McCord,

écrit au juge Sirica une lettre dans laquelle il affirme s'être parjuré

devant le tribunal, à cause de pressions émanant de la Maison-Blanche,

et indique que de hauts responsables sont impliqués. Sirica rend public

cette lettre le jour de l'audience du 23 mars49.

Le juge disjoint son cas de celui des autres inculpés auxquels il

inflige des peines très lourdes (mais non définitives) : 35 ans de

prison pour Hunt, 20 ans pour Liddy, 4 ans pour les autres. Il s'agit

clairement de les inciter à parler en échange de condamnations plus

légères. « Si vous décidez de parler librement, j'en tiendrai compte en

fixant la peine qui sera finalement imposée à chacun de vous », leur

dit-il50.

La commission d'enquête sénatoriale

Dès la mi-janvier 1973, sur proposition de Ted Kennedy, la majorité démocrate

du Sénat décide de créer une commission d'enquête parlementaire sur les

abus commis par les républicains lors de la campagne électorale de 1972

(une loi règlementant ces financements avait été adoptée en 1971). La commission sénatoriale, dirigée par Sam Ervin, sénateur démocrate de Caroline du Nord, est mise en place le 7 février sous le nom de Select Committee on Presidential Campaign Activities, avec les démocrates Herman Talmadge (Géorgie), Joseph Montoya (Nouveau-Mexique), Daniel Inouye (Hawaï), et les républicains Howard Baker (Tennessee), Edward Gurney (Floride), et Lowell Weicker (Connecticut). Ils sont assistés par les conseillers Sam Dash (démocrate) et Fred Thompson (républicain). La commission d'enquête sénatoriale peut mettre en œuvre des subpoena,

c'est-à-dire des citations à comparaître, qui peuvent éventuellement

déboucher sur des poursuites par une juridiction en cas de parjure

devant la commission d'enquête, ou si un quelconque acte illégal est

révélé. Elle peut également exercer un droit de réquisition pour obtenir

des dossiers et des documents. Les premières audiences commencent le 17

mars 197351.

Bien qu'il se dise prêt à coopérer, Nixon ne tarde pas, au nom de la séparation des pouvoirs et de la protection de la sécurité nationale,

à opposer à la commission sénatoriale le « privilège de l'exécutif ».

En clair, il se réserve le droit de refuser l'autorisation d'interroger

tel ou tel membre de la Maison-Blanche. Cette conception des principes

constitutionnels annonce un bras de fer entre la Présidence et le

Congrès. Le 12 mars, Nixon déclare qu'il n'a pas d'explication à donner

quant à l'utilisation de ce privilège. Sam Ervin

rétorque aussitôt qu'il n'hésitera pas à demander l'arrestation pour

outrage au Congrès de tout membre de la Maison-Blanche qui refuserait de

comparaître devant la commission, et il ajoute : « Je maintiens que ce

privilège ne peut être invoqué pour couvrir des méfaits ». Les grands

médias abondent dans son sens. Lors de la conférence de presse du 15

mars, pour la première fois, Nixon est assailli de question sur le

Watergate, mais il campe sur ses positions52.

Parallèlement, à partir du 28 février, le Sénat auditionne le directeur du FBI Patrick Gray, qui depuis le décès d'Edgar Hoover

en mai 1972, n'a pas été confirmé définitivement à son poste comme le

souhaite Nixon. Pour cela, son passage devant la commission judiciaire

du Sénat (distincte de celle qui enquête sur le Watergate) est

obligatoire, et les sénateurs l'attendent au tournant à propos de la

façon dont le FBI a mené l'enquête sur le Watergate. Dès la première

audition, Gray admet spontanément avoir transmis 82 procès-verbaux

d'enquête à John Dean,

le conseiller juridique du Président. Par ailleurs, le 6 février, Gray

fournit aux sénateurs des documents qui confirment les thèses du Washington Post sur la rémunération par Herb Kalmbach des opérations de sabotage politique de Donald Segretti53.

Au cours des quatre semaines d'audition, Gray lâche d'autres

informations embarrassantes, comme le fait que Dean était présent lors

des interrogatoires de membres du CRP, ou encore qu'il a probablement

menti au FBI en affirmant que Hunt n'avait jamais eu de bureau à la

Maison-Blanche. Les sénateurs démocrates s'inquiètent de l'indépendance

du FBI, et le démocrate Robert Byrd va jusqu'à déclarer : « La politisation du FBI équivaut à organiser une Gestapo

américaine ». La commission sénatoriale souhaite en conséquence

interroger John Dean, mais Nixon s'y oppose au nom du privilège de

l'exécutif. En réponse, les sénateurs, décident de ne pas se prononcer

sur la nomination de Gray tant que Dean n'a pas comparu devant eux.

Nixon renonce alors à la nomination de Gray54.

Le 28 mars, James McCord

est auditionné à huis-clos par la commission sénatoriale sur le

Watergate. Il en ressort la confirmation que le Watergate n'était qu'un

élément d'une vaste opération d'espionnage politique dirigé depuis la

Maison-Blanche. Quelques jours plus tard, Bob Haldeman est mis en cause. Des leaders républicains, comme Barry Goldwater, George H.W. Bush ou Gerald Ford, commencent à exprimer publiquement leur inquiétude55.

Révélations et démissions en cascade

La Commission sénatoriale parvient, au cours d'une instruction qui

dure près d'un an et demi (mars 1973-juillet 1974) à la conclusion que

certains proches de Richard Nixon ont été coupables d'obstructions à la

justice, faux témoignages, écoutes clandestines (dont le but était

l'espionnage d'adversaires politiques ou de connaître l'origine et le

contenu d'éventuelles fuites), détournements de fonds, etc. L'enquête démontre que ce type de pratiques, qualifiées de dirty tricks (« sales ruses ») ou mindfucking

(« baiser les esprits »), ne s'est pas résumé à des cas isolés et ont

été organisés en système. Au cours de l'enquête, trois témoignages

successifs sont des grands tournants du scandale, de véritables bombes.

Le premier a été celui de James McCord, le cambrioleur et ancien de la

CIA, qui a révélé l'existence d'une équipe d'espions au service du staff

de la Maison-Blanche. Le deuxième est celui de John Dean, le conseiller juridique de la présidence, qui révèle, en juin, que les conspirations se sont tramées dans le Bureau ovale. Le troisième est celui d'Alexander Butterfield,

haut-fonctionnaire de la Maison-Blanche, qui révèle en juillet qu'un

système d'écoute secret pourrait permettre d'en savoir plus.

Les responsables se mettent à table

Le 14 avril, John Dean et Jeb Magruder

commencent à parler devant le grand jury fédéral, dans le cadre du

procès des cambrioleurs. Leurs déclarations sont compromettantes pour John Mitchell (ancien président du CRP), Bob Haldeman (chef de cabinet de Nixon) et John Ehrlichman

(conseiller aux affaires intérieures de Nixon). L'étau se resserre et

la tension ne cesse de monter à la Maison-Blanche, où les informations

sur le procès remontent via l'attorney general Richard Kleindienst.

Nixon hésite sur la stratégie à adopter et sur les personnes qu'il

convient de sacrifier pour éviter que la situation n'empire ; il

s'empêtre de plus en plus dans les contradictions de ses mensonges. Le

17 avril, il consent enfin à ce que ses conseillers puissent être

auditionnés par la commission sénatoriale sur le Watergate. Dean envoie

alors un communiqué de presse de son propre chef : « Je ne veux pas

devenir le bouc émissaire de l'affaire du Watergate », écrit-il. Dans

les coulisses, Nixon avait tenté de faire rédiger par Dean un

pseudo-rapport de l'enquête interne que le Président avait évoqué mais

qui n'avait jamais existé, ce qui aurait compromis plus gravement son

conseiller juridique56.

Howard Hunt

se met lui aussi à parler. Il raconte ainsi que la première « équipe de

plombiers » de la Maison-Blanche (dirigée par Egil Krogh, un ancien

assistant d'Ehrlichman), a cambriolé, en septembre 1971, le bureau du

psychiatre de Daniel Ellsberg.

Ce dernier est alors en cours de jugement à Los Angeles, accusé par le

gouvernement de vol et de conspiration dans l'affaire des Pentagon Papers. Ces éléments sont portés à la connaissance de la défense d'Ellsberg le 26 avril57.

Plus tard, le FBI admet que l'inculpation d'Ellsberg a pu être obtenue

grâce à des écoutes téléphoniques illégales. Le juge de Los Angeles

estime que la violation des droits du prévenu rend impossible la

poursuite du procès, et toutes les charges contre Ellsberg sont

abandonnées le 11 mai58.

Les enquêteurs parviennent par ailleurs à déterminer que la première

« équipe des plombiers » a été, lors de l'accident de Chappaquidick en

1969, immédiatement dépêchée sur place pour enquêter sur les déboires de

Ted Kennedy59.

Le 27 avril, le directeur du FBI par intérim Patrick Gray

démissionne, après avoir admis qu'il a détruit des documents

compromettants provenant du coffre-fort de Howard Hunt à la

Maison-Blanche, qui lui ont été remis par John Dean peu après

l'arrestation du Watergate. D'après lui, ces documents comprenaient de

faux câbles fabriqués par le conseiller spécial Charles Colson, destinés à faire croire à la complicité de John Kennedy dans l'assassinat en 1963 du président sud-vietnamien Ngô Đình Diệm60.

La garde rapprochée tombe

Le 30 avril, Bob Haldeman et John Ehrlichman

démissionnent, à la demande du Président. Ils étaient surnommés

ensemble « le mur de Berlin », à cause de leur tendance à faire barrage

autour du président en écartant des collaborateurs ou visiteurs. Ils

étaient les deux principaux conseillers de Nixon ; Haldeman était son

collaborateur depuis 1952 et aime à dire de lui-même qu'il est « le

salopard du Président » (« the President's son of a bitch »)61,62.

Le même jour, l'attorney general Richard Kleindienst

démissionne également, à cause de ses liens personnels avec certains

acteurs impliqués dans l'affaire, et est remplacé par le secrétaire à la

Défense Elliot Richardson.

Le soir-même, dans un discours à la télévision, Nixon assure que toute

la lumière sera faite sur l'affaire du Watergate, et que la loi sera

modifiée pour prévenir tout abus dans le financement des campagnes

électorales. Il fait l'éloge de Haldeman et Ehrlichman, mais n'en dit

pas autant sur John Dean, dont il annonce la démission sans que

l'intéressé n'ait été mis au courant63.

Le lendemain, le porte-parole de la Maison Blanche, Ron Ziegler, présente ses excuses au Washington Post, à Woodward et à Bernstein, en reconnaissant ses « emportements dans [ses] commentaires » à leur égard les mois précédents64.

En dépit de ces gestes de contrition, l'intervention télévisée du

Président n'a pas eu l'effet escompté. Pour la première fois, des voix

commencent à évoquer l'éventualité de l'impeachment, la procédure de destitution du Président, qui depuis janvier a perdu 20 points dans les sondages65.

Dans les jours qui suivent, les révélations s'enchaînent devant la commission sénatoriale sur le Watergate. Richard Helms, ancien directeur de la CIA

jusqu'en février 1973, raconte comment Haldeman et Ehrlichman ont

exercé des pressions en juin 1972 pour que la CIA incite le FBI à

arrêter l'enquête sur la tentative de cambriolage, ce en quoi Helms

s'est montré réticent. D'autres dirigeants de la CIA expliquent

qu'Ehrlichman a demandé l'assistance technique de la CIA pour certains

coups de l'« équipe des plombiers »66.

Herb Kalmbach,

l'avocat de Nixon, reconnaît avoir détruit toute trace de contributions

de campagne irrégulières pour un montant de 20 millions de dollars. Hugh Sloan,

l'ancien trésorier du Comité pour la réélection du Président, avoue

pour sa part avoir effacé les preuves de 2 millions de dollars de

contributions en liquide destinés à financer des opérations

clandestines. Pendant ce temps, à New York, John Mitchell et Maurice Stans,

le principal collecteur de fonds pour Nixon, sont inculpés devant un

jury fédéral, accusés de fausses déclarations dans une enquête sur les

relations financières du CRP avec Robert Vesco, homme d'affaires véreux et fugitif au Costa Rica67.

De son coté, John Dean remet au juge John Sirica des documents confidentiels, dont une copie du plan Huston.

Ce plan avait été conçu en 1970 par Tom Huston, un jeune militant

conservateur qui avait été chargé, par Haldeman et Ehrlichman, d'animer,

à la Maison-Blanche, un Comité de coordination de la Sécurité. Huston

proposait un plan de lutte contre les mouvements dissidents, par des

pratiques d'espionnage intérieur sans s'encombrer de mandats de la

Justice. Ces méthodes incluaient la surveillance électronique,

l'ouverture du courrier, les effractions, le vol de documents, etc. Face

aux objections du FBI, et en particulier de John Edgar Hoover,

le plan n'a pas été adopté officiellement mais néanmoins appliqué en

pratique. Cette coopération de Dean avec la Justice est considérée à la

Maison-Blanche comme une véritable trahison68.

Les dispositifs de l'accusation prennent de l'ampleur

À partir du 17 mai, les audiences de la commission sénatoriale sur le

Watergate se déroulent en public, et sont retransmises par la

télévision en direct dans des dizaines de millions de foyers américains

sous l'appellation de Watergate Hearings. L'opinion publique

commence alors à se passionner pour les multiples rebondissements qui se

succèdent et qui révèlent un aspect inconnu des pratiques de

l'institution suprême considérée jusqu'alors avec une certaine révérence69. Le président de la commission Sam Ervin

devient rapidement un personnage populaire par sa façon rusée d'acculer

les témoins dans leurs retranchements, et de déjouer les manœuvres de

leurs avocats70.

Le 18 mai, l'attorney general fraîchement promu Elliot Richardson, malgré les réticences de Nixon, nomme un procureur spécial indépendant pour enquêter sur le Watergate. Archibald Cox, ancien n°3 du département de la Justice sous Kennedy, accepte ce poste le 18 mai 197371. Sa mission inclut les enquêtes sur l'affaire du Watergate et les tentatives pour l'étouffer (le cover up (en)), sur l'ensemble des activités de l'« équipe des plombiers », et sur le financement du Comité pour la réélection du Président70.

Nixon tente désespérément de redorer son image par une campagne de

communication. Le 22 mai, il fait distribuer une déclaration dans

laquelle il tente de justifier les activités illégales qui ont été

commises en son nom, en affirmant qu'elles l'ont été à son insu, qu'il

s'agissait de lutter contre le climat insurrectionnel et contre les

fuites menaçant la sécurité nationale. Deux jours plus tard, il préside

une gigantesque cérémonie en l'honneur des prisonniers de guerre rentrés

du Nord-Vietnam.

Il souhaite également se défendre en accusant les démocrates d'avoir

fait pire quand ils étaient au pouvoir, mais ses nouveaux conseillers

sont moins réceptifs que leurs prédécesseurs à ce type de méthode72.

John Dean charge le Président

Le 3 juin, le Washington Post rapporte que John Dean a l'intention de témoigner sous serment devant la Commission Ervin. Outre les membres de l'administration Nixon (Mitchell, Haldeman, Ehrlichman, Colson), il mettra directement en cause le Président73. Effectivement, les jours suivant, Dean dit devant les caméras des Watergate Hearings

que plusieurs réunions ont eu lieu entre Nixon, Haldeman et Ehrlichman,

pour gérer l'étouffement de l'affaire du Watergate. Ils ont ainsi

discuté des sommes devant être payées pour inciter au silence les

« plombiers » arrêtés, et de la possibilité de leur promettre un pardon

présidentiel après leur condamnation. De plus, Dean affirme que le

Président a voulu lui faire signer une lettre de démission dans laquelle

il aurait reconnu sa responsabilité dans ces agissements74.

John Dean transmet également la copie d'une liste noire d'ennemis, compilée par Charles Colson, conseiller spécial du président,

qui a déjà démissionné, plus discrètement, le 10 mars. Cette liste

informelle mise à jour régulièrement regroupait le nom de plus de 200

personnalités et organisations américaines considérées comme des

adversaires politiques auxquels un traitement particulier devait être

réservé. Même si aucun cas concret de persécution n'a été confirmé,

cette liste a donné lieu à des soupçons d'utilisation irrégulières des

services fiscaux et des écoutes téléphoniques dans le but d'exercer une

rétorsion75.

Publiée par le New York Times le 28 juin, la liste d'ennemis comprend les noms d'hommes politiques tels que les sénateurs Ted Kennedy, Edmund Muskie, George McGovern, Walter Mondale, William Fulbright, William Proxmire, les douze membres afro-américains de la Chambre des représentants, les anciens ministres Robert McNamara et Ramsey Clark, ou encore Eugene McCarthy, Sargent Shriver, Ted Sorensen, George Wallace, le maire de New York John Lindsay...

On y trouve également plusieurs dizaines de journalistes, des hommes

d'affaires et contributeurs financiers importants du Parti démocrate,

des dirigeants syndicaux, des militants des droits civiques (Ralph Abernathy, Bayard Rustin), plusieurs intellectuels et universitaires (Noam Chomsky, John Kenneth Galbraith, Arthur Schlesinger, McGeorge Bundy), des célébrités du monde du spectacle (Bill Cosby, Jane Fonda, Steve McQueen, Paul Newman, Gregory Peck, Barbra Streisand), et même un joueur de football (Joe Namath)76.

L'auteur de la liste, Charles Colson, est aussi accusé par John Dean d'avoir proposé le projet de placer une bombe incendiaire dans les locaux de la Brookings Institution, un think tank proche des démocrates cité dans la liste noire, pour camoufler le vol de documents sensibles74.

Le 13 juin, le Washington Post révèle que la commission sénatoriale est en possession d'un mémo daté de 1971, envoyé par l'ex-employé de la Maison-Blanche Egil Krogh à John Ehrlichman, prouvant que ce dernier était le commanditaire du cambriolage du psychiatre de Daniel Ellsberg77.

Suite aux confessions de John Dean, la commission sénatoriale réclame

l'audition du Président, et que des documents de la Maison-Blanche lui

soit transmis, ce que refuse Nixon le 6 juillet. Faute de preuves sur

l'implication directe de ce dernier, les sénateurs doivent se contenter,

provisoirement, de la parole de Dean contre celle du Président78.

Les enregistrements de la Maison-Blanche

Le 16 juillet 1973, Alexander Butterfield, directeur de la Federal Aviation Administration

et ancien adjoint de Bob Haldeman, confesse en huis-clos aux sénateurs,

qui le pressent de questions sur la méthode de prise de notes à la

Maison-Blanche, qu'un système d'écoute

sophistiqué permet d'enregistrer et d'archiver toutes les conversations

à l'insu des interlocuteurs de Nixon (Haldeman était l'un des rares au

courant). La méthode était déjà pratiquée sous les administrations

précédentes, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Nixon se

justifiera en disant vouloir léguer une importante documentation sur sa

présidence en ayant en tête la trace qu'il laissera dans l'Histoire79.

Cette information permet d'envisager la confirmation ou l'infirmation

des allégations de John Dean, et donc de l'implication du Président et

de ses collaborateurs dans l'affaire du Watergate, voire la divulgation

d'autres secrets. Butterfield répète sa déclaration devant les caméras

des Watergate Hearings trois jours plus tard80 L'enjeu central est désormais la restitution des bandes magnétiques

de ces enregistrements aux enquêteurs, ce à quoi va s'opposer

opiniâtrement le président, qui ne réagit pas immédiatement puisqu'il

est à ce moment-là hospitalisé pour une pneumonie79.

Le bras de fer et le Massacre du samedi soir

Archibald Cox, procureur spécial indépendant.

Dans les jours qui suivent le témoignage de Butterfield, le président de la commission Sam Ervin, le procureur spécial indépendant Archibald Cox, et le juge fédéral John Sirica

demandent tour à tour à Nixon de donner des instructions pour que les

enregistrements leurs soient remis. Nixon refuse, en invoquant de

nouveau le « privilège de l'exécutif ». Il fait savoir que les bandes

sont sous son contrôle personnel et y resteront, et proclame qu'il « n'a

de comptes à rendre qu'à la nation et non aux tribunaux ». Les

procédures judiciaires d'injonctions à remettre les bandes et les appels

des avocats du Président se multiplient dans la confusion pendant des

mois. Cependant, Nixon continue de dégringoler dans les sondages et les relations avec les journalistes sont de plus en tendues lors des conférences de presse81.

En octobre, la cour d'appel de Washington finit par ordonner à Nixon,

sous peine de poursuites, de remettre les bandes au juge Sirica. Il

revient à ce dernier de déterminer quelles bandes peuvent être couvertes

par le « privilège de l'exécutif » et lesquelles doivent être remises

au procureur Archibald Cox, qui est devenu la bête noire de Nixon82.

Conforté par ses collaborateurs et avocats dans l'idée que la

divulgation du contenu des bandes serait dévastateur, Nixon cherche

toujours un moyen de se soustraire à ses obligations, prétextant que des

secrets d'États internationaux sont mêlés aux conversations ou que cela

serait préjudiciable à la fonction présidentielle. Le 19 octobre, il

propose que John Stennis,

un sénateur démocrate qui pourrait avoir accès aux enregistrements,

rédige et remette des résumés, mais Cox rejette ce compromis83.

Le Président, qui au même moment doit gérer la position des États-Unis dans la guerre du Kippour, décide de répondre par la démonstration de son autorité. Il demande à l'attorney general Elliot Richardson de destituer Cox. Richardson refuse, de même que son second, William Ruckelshaus. Ils sont tous deux forcés à démissionner le 20 octobre 1973, et c'est le n°3 du Département de la Justice, Robert Bork, qui destitue Cox et interrompt les travaux de son équipe84. Cet épisode, connu sous le nom de « Massacre du samedi soir »,

provoque une profonde indignation dans l'opinion publique américaine.

Certains commentateurs parlent alors de « dictature » et de

« tyrannie », voire de « folie ». Au même moment se déroule la première

manœuvre parlementaire visant à destituer le Président : 80 membres de

la Chambre des représentants déposent plusieurs résolutions dans ce sens85.

Confronté à cette réprobation générale, Nixon recule. D'abord, il se

dit prêt à transmettre à Sirica les enregistrements qu'il avait réclamé.

Ensuite, il annonce la nomination d'un nouveau procureur spécial

indépendant, assurant que celui-ci bénéficiera de la coopération de la

Présidence86. Ce sera Leon Jaworski, avocat texan reconnu et proche de l'ancien président Johnson. Dans la foulée, Nixon fait enfin remettre à Sirica sept enregistrements demandés87.

Le trou de 18 minutes

Les enregistrements demandés par Sirica

correspondent, selon les témoignages précédemment recueillis, à des

conversations qui se sont déroulées à des moments importants dans la

chronologie de l'affaire. Seulement, le juge signale, le 21 novembre,

que dans l'une des bandes magnétiques remise par l'administration

présidentielle, il y a un trou d'un peu plus de 18 minutes. Cette partie

a apparemment été effacée. Or, elle est datée du 20 juin 1972, soit

trois jours après la tentative de cambriolage au Watergate, et concerne

une conversation entre le Président et son chef de cabinet Bob Haldeman. Le juge décide de nommer un comité de six experts pour « étudier l'authenticité et l'intégrité des bandes »88. La secrétaire de Nixon, Rose Mary Woods, a témoigné qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation89. Mais le comité d'expert conclut le 10 janvier 1974 à un effacement délibéré90.

L'obstination de Jaworski

En février, la commission sénatoriale sur le Watergate

en a terminé avec les auditions publiques, et se consacre désormais à

la rédaction de son rapport final. Le relais est pris par la commission

judiciaire de la Chambre des Représentants.

La première étape vers la destitution du Président a en effet été

franchie le 30 octobre 1973 : la Chambre a conféré au président de cette

commission, le démocrate Peter Rodino, la mission d'instruire l'affaire en vue du procès devant se dérouler devant le Sénat, comme le veut la procédure d'impeachment.

Celle-ci prévoit un partage des rôles entre les deux composantes du

Congrès. Dès lors, le camp démocrate a accentué son offensive politique

et médiatique contre Nixon. Ainsi, Ted Kennedy ne se prive pas de mettre publiquement en cause la santé mentale du Président, et des rumeurs sur son alcoolisme prennent de l'ampleur91.

Par ailleurs, contrariant les calculs de Nixon, le nouveau procureur spécial indépendant Leon Jaworski,

qui prévoyant avait obtenu de ne pouvoir être destitué qu'avec l'accord

du Congrès, s'avère aussi opiniâtre que son prédécesseur92. Il réclame à son tour les bandes, 64 d'entre elles précisément93. Le nouveau chef de cabinet du Président, Alexander Haig, persuade Nixon de ne pas les détruire, car cela serait considéré comme un aveu de culpabilité94.

Dans un discours télévisé le 3 février, Jaworski dénonce l'attitude de

Nixon, qui lui a signifié qu'il ne remettrait pas de nouvelles bandes95.

Dans l'ancien entourage du Président, les condamnations et les

nouvelles inculpations s'enchaînent, et si les peines ne sont pas plus

lourdes, c'est parce que plusieurs inculpés ont négocié afin d'alléger

leur peine en échange de nouvelles informations, qui ont suscité à leur

tour de nouvelles inculpations. Fin janvier, Egil Krogh,

ancien assistant de John Ehrlichman, a été condamné à 6 mois de prison

ferme pour son rôle dans le cambriolage du psychiatre de Daniel

Ellsberg. En février, Herb Kalmbach,

l'ancien avocat de Nixon, a lui aussi été condamné à 6 mois, pour deux

affaires de contributions électorales illégales, dont l'une l'avait vu

recevoir 100 000 dollars de la part d'un diplomate en échange d'une ambassade prestigieuse. En avril, un autre assistant du Président, Dwight Chapin, qui avait recruté Donald Segretti, est à son tour inculpé pour parjure96.

Mais surtout, le 1er mars, John Mitchell, Bob Haldeman, John Ehrlichman et Charles Colson

sont poursuivis par le grand jury de Washington pour obstruction à la

justice, faux témoignage, subornation de témoins et destruction de

preuves. Or, les charges retenues contre ses anciens collaborateurs, en

particulier celles pesant sur son ex-chef de cabinet Haldeman,

impliquent directement Nixon. Ne pouvant inculper le président car cela

est la prérogative du Congrès, le juge Sirica fait ostensiblement remettre à la commission judiciaire de la Chambre des Représentants des éléments compromettants pour Nixon97.

La restranscription des bandes

En avril, la commission judiciaire finit par adresser un ultimatum au Président, et menace de le poursuivre pour outrage au Congrès

s'il ne remet pas les bandes magnétiques qui lui sont réclamées. Nixon

essaie alors de ne transmettre que des retranscriptions écrites de 42

enregistrements de conversations sur le Watergate. Certains passages

sont absents ou censurés, soi-disant parce qu'ils ne concernent pas

l'affaire, ou parce qu'ils seraient inaudibles. Ce verbatim sélectif,

relié dans un livre de 1 254 pages dont le Président promet qu'il va faire la lumière sur toute l'affaire, est rendu public le 30 avril98.

De nombreux passages où l'on entend le président sont très ambigus,

moralement compromettants, voire révélateurs. L'extrait le plus

accablant est daté du 21 mars 1973, au moment du procès des cambrioleurs

devant le grand jury de Washington, et alors que Nixon avait nié

quelques jours auparavant que l'« équipe des plombiers » de Howard Hunt

avait reçu des contributions illégales de son équipe de campagne. La

conversation que le Président (P) a avec son conseiller juridique John Dean (D) est retranscrite ainsi :

« D : Cela va coûter de l'argent. C'est dangereux. Les gens autour de nous ne sont pas des pros de ce genre de chose. C'est le genre de chose que les gens de la Mafia peuvent faire : blanchir de l'argent, sortir de l'argent propre, etc. Nous ne connaissons pas ces choses, car nous ne sommes pas des criminels et nous n'avons pas l'habitude de ce genre d'affaires.- P : C'est vrai.- D : C'est difficile de savoir comment faire.- P : Peut-être qu'il faut une équipe pour faire ça.- D : C'est exact. Il y a un vrai problème quant à savoir si nous pourrions même le faire. De plus, il y a un réel problème avec la collecte de fonds... Mais on ne peut nier le fait que la Maison-Blanche, avec Ehrlichman, Haldeman et Dean sont impliqués dans certaines décisions au début concernant l'argent.- P : De combien d'argent avez-vous besoin ?- D : Je dirais que ces gens vont coûter un million de dollars dans les deux prochaines années.- P : Nous pourrions avoir ça... Vous pourriez avoir un million de dollars. Vous pourriez l'avoir en liquide. Je sais où cela pourrait être pris. Ce n'est pas facile, mais ça pourrait être fait. Mais la question est : qui diable s'en chargerait ? Une idée là-dessus ?- D : C'est vrai. Et bien, je pense que c'est quelque chose dont Mitchell devrait se charger.- P : Je le pense aussi. »

« D : It will cost money. It is dangerous. People around here are not pros at this sort of thing. This is the sort of thing Mafia people can do: washing money, getting clean money and things like that. We just don't know about those things, because we are not criminals and not used to dealing in that business. - P : That's right. - D : It is a tough thing to know how to do. - P : Maybe it takes a gang to do that. - D : That's right. There is a real problem as to whether we could even do it. Plus there is a real problem in raising money ... But there is no denying the fact that the White House, in Ehrlichman, Haldeman and Dean are involved in some of the early money decisions. - P : How much money do you need ? - D : I would say that these people are going to cost a million dollars over the next two years. - P : We could get that... You could get a million dollars. You could get it in cash. I know where it could be gotten. It is not easy but it could be done. But the question is who the hell would handle it ? Any ideas on that ? - D: That's right. Well, I think that is something that Mitchell ought to be charged with. - P : I would think so too. »

Bien que Nixon s'en défende, cette conversation semble indiquer qu'il

a participé à une opération dont le but était de donner de l'argent aux

cambrioleurs inculpés pour qu'ils se taisent, ce qui constituerait une subornation de témoins et une obstruction à la justice99,100.

Selon des sondages, une très large majorité d'Américains ne croit pas

aux explications présidentielles. L'ensemble des médias et la classe

politique, y compris de nombreux républicains, expriment leur

indignation. Toutefois, la retranscription ne contient pas suffisamment

d'éléments solides pour envisager des poursuites judiciaires. Le

président de la commission judiciaire Peter Rodino signifie à Nixon qu'il n'a pas répondu à l'injonction qui lui a été faite et continue de réclamer les bandes101.

Mais échaudé par les réactions qu'ont suscité les retranscriptions,

Nixon campe à nouveau dans son refus de céder la moindre bande102.

La chute du Président

D'autres affaires, d'autres accusations

Nixon ne cesse de plaider son innocence, plaidée jusqu'au bout par son porte-parole et conseiller en communication Ron Ziegler103. Le 17 novembre 1973, le Président avait prononcé un discours célèbre, déclarant : « Je ne suis pas un escroc » (« I am not a crook »)104. En 1952, alors qu'il figurait sur le ticket électoral du futur président Eisenhower, Nixon avait déjà dû se défendre dans un discours télévisé

d'accusations de malversations financières et de pot-de-vin. En 1973,

le président faisait cette fois référence à la publication dans la

presse peu auparavant de ses feuilles d'imposition, ce qui avait révélé

qu'il ne payait quasiment aucun impôt sur le revenu. Cela pouvait être légal compte tenu du jeu des déductions fiscales, mais ternissait encore davantage son image105.

Cependant, entre la fin de 1973 et l'été 1974, plusieurs affaires,

liées ou non au Watergate, concernant Nixon lui-même ou son entourage,

brossent par médias interposés le tableau d'une corruption généralisée,

et donnent de la Présidence une image dévastatrice.

Le 10 octobre 1973, le vice-président Spiro Agnew, ancien gouverneur du Maryland, a été obligé de démissionner. Une affaire de corruption

locale l'a rattrapé ; il est accusé d'avoir touché des pots-de-vin lors

de sa carrière politique dans cet État. Le chef de la minorité

républicaine à la Chambre des représentants, Gerald Ford, a été choisi pour le remplacer, et confirmé par le Congrès106.

La presse et les commissions d'enquêtes du Congrès s'intéressent

aussi de près, depuis le printemps 1973, aux conditions d'acquisition

des luxueuses propriétés de Nixon à San Clemente en Californie, et à Key Biscayne

en Floride. Pour obtenir le prêt nécessaire à ces achats, le Président

s'est endetté auprès d'amis intimes, les hommes d'affaires Charles "Bebe" Rebozo et Robert Abplanalp.

Il est aussi question des travaux que Nixon a fait réaliser pour

plusieurs millions de dollars aux frais du contribuable dans ces

propriétés, en grande partie pour les systèmes de sécurité et de

communications107.

Début avril 1974, l'administration des impôts et une commission du

Congrès terminent leurs examens des déclarations de revenu du Président,

et concluent qu'il doit près de 470 000 dollars au fisc108.

D'autres affaires compliquent la situation du Président. Une enquête,

ouverte en 1972, sur une contribution électorale de l'industrie

laitière de 2 millions de dollars en échange

d'une politique de soutien des prix du lait, n'est toujours pas

terminée. Une autre contribution à la campagne de 1972 est examinée,

celle de l'International Telephone and Telegraph (400 000 dollars), en échange du soutien du Département de la Justice sur une affaire dans laquelle la compagnie tombait sous le coup de la loi antitrust. Dans l'affaire Robert Vesco,

pour laquelle John Mitchell et Maurice Stans ont déjà été inculpés,

Nixon est de plus en plus mis en cause, du fait des relations de ses

frères, Donald et Edward, avec ce contributeur financier poursuivi par

la justice pour fraude. Plusieurs grosses entreprises sont encore

épinglées pour leurs contributions illégales au Comité pour la

réélection du Président : American Airlines, Braniff International, Gulf Oil, Goodyear, 3M, etc.109.

Son ami Bebe Rebozo

est quant à lui convoqué à de nombreuses reprises par les différentes

instances enquêtant sur le Watergate et le financement de la campagne

électorale de 1972. Les enquêteurs s'intéressent au versement de 100 000 dollars en liquide à Rebozo, pour la réélection de Nixon, par un collaborateur du milliardaire Howard Hughes.

Les relations financières entre Nixon et Hughes étaient anciennes, et

lui avaient déjà été reprochées en 1960. Cette enquête ne sera pas menée

à son terme. Plusieurs anciens collaborateurs de Nixon écriront plus

tard que l'origine du cambriolage du Watergate était la crainte de Nixon

que le dirigeant démocrate Larry O'Brien soit en possession de document compromettants sur ses liens avec Hughes110. Néanmoins, les raisons expliquant l'espionnage du Parti démocrate n'ont jamais été clairement établies, d'autant plus que l'élection de Nixon, largement assurée (il remportera 48 des 50 États),

semblait à l'abri de tous les coups bas de la campagne et ne justifiait

ainsi aucun espionnage. Selon Georges Ayache, historien spécialiste des

États-Unis, c'est sa défaite à l'élection présidentielle américaine de 1960 qui a fait naître en lui un complexe envers les Kennedy et une paranoïa qui le fait espionner aussi bien ses adversaires politiques que des journalistes111.

Bien qu'étant le membre du gouvernement le plus apprécié des médias et de la classe politique, Henry Kissinger, qui a ajouté la fonction de secrétaire d'État à celle de conseiller à la sécurité nationale, n'échappe pas aux accusations. Depuis mai 1974, il est directement mis en cause pour avoir commandité des écoutes téléphoniques illégales (notamment suite aux fuites sur les bombardements secrets au Cambodge

en 1969), et aussi à propos de la mise en place de l'« équipe des

plombiers ». Il est menacé d'être inculpé pour faux témoignages lors de

son audition de confirmation devant le Sénat en 1973. Le 11 juin, au

cours d'un voyage diplomatique avec le Président en Autriche, il dément

catégoriquement et menace de démissionner. Peu après, le Sénat vote une

résolution garantissant son intégrité112.

Le 12 juillet, la commission sénatoriale sur le Watergate publie enfin son rapport d’enquête. Plus de 2 000 pages

décrivent la responsabilité de Nixon, dans le cambriolage du Watergate

et les obstructions à la justice consécutives, le plan Huston, la

constitution de l’« équipe des plombiers », la liste d’ennemis, les

financements irréguliers de la campagne de 1972, les liens avec Hughes

et Rebozo, les dirty tricks de l’équipe de Segretti. Ce rapport

récapitulatif et accablant n'offre pas de nouvelles révélations, mais

permet au président de la commission Sam Ervin de fustiger la « soif de pouvoir » qui a incité l'équipe de Nixon à recourir à des « moyens maléfiques »113.

Le verdict de la Cour suprême et l'impeachment

Jaworski a fini par demander à la Cour suprême

de se prononcer sur la légitimité du président Nixon à s'opposer à la

restitution des bandes magnétiques. Le 24 juillet 1974, bien que quatre

juges sur neuf doivent leur nomination à Nixon, elle se prononce à

l'unanimité (moins une abstention) pour la restitution des bandes. La

Cour, présidée par Warren Burger,

a estimé que le « privilège de l'exécutif » a un fondement, mais ne

saurait être une entrave à une enquête sur des activités criminelles114.

Nixon est alors complètement et irrémédiablement isolé politiquement.

Le dos au mur et sans autre recours légal, la Maison-Blanche n'a pas

d'autre choix que de remettre les bandes au juge Sirica115.

En juillet 1974, la commission judiciaire de la Chambre des

Représentants a bouclé son instruction. Elle a accumulé 7 000 pages de

dépositions en vue de l'éventuel procès de l'impeachment. Le contenu confirmant la culpabilité de Nixon fuite petit à petit dans la presse116.

La commission judiciaire doit alors adopter par un vote à la majorité

des deux-tiers les résolutions de l'impeachment du Président. Elle est

composée d'une forte minorité de républicains, mais ces derniers,

songeant à leur réélection, se sont peu à peu désolidarisés de Nixon.

Les 27, 29 et 30 juillet, la commission judiciaire adopte trois

résolutions, retenant les charges d'obstruction à la justice, abus de

pouvoir et outrage au Congrès. C'est désormais au Sénat de juger le

Président. Il faudra un vote des sénateurs, à la majorité des

deux-tiers, pour qu'il soit destitué117.

The Smoking Gun Tape

Alors, Nixon décide de rendre public, le 5 août, le texte intégral de

l'une des bandes les plus compromettantes, celle qui contient une

conversation avec son chef de cabinet Bob Haldeman,

le 23 juin 1972, soit six jours après le cambriolage du Watergate. Il

attend de voir les réactions pour savoir s'il a une chance de rester en

place en continuant le combat. Mais ce sera le coup de grâce118. Cette bande est surnommée « The Smoking Gun Tape »,

littéralement, la « cassette pistolet fumant », allusion à la preuve

flagrante que constitue un pistolet fumant sur les lieux d'un crime. On y

entend le président autoriser explicitement ses collaborateurs à

approcher le directeur de la CIA, Richard Helms, afin qu'il demande au directeur du FBI, Patrick Gray, d'enterrer l'enquête fédérale sur le cambriolage, prétendument pour des raisons de sécurité nationale119.

D'après le texte de la retranscription, Nixon dit de façon sibylline à

Haldeman de glisser au directeur de la CIA : « Le problème est que ça

pourrait rouvrir tout le truc de la baie des Cochons ».

Haldeman prétendra en 1978 que cela avait rendu Helms furieux, car il

s'agissait d'une allusion au rôle de la CIA dans les tentatives

d'assassinat de Fidel Castro121.

Cet enregistrement est la preuve irréfutable, non seulement que Nixon

a menti pendant deux ans, mais aussi de sa culpabilité dans une

conspiration criminelle ayant pour but de faire obstruction à la

justice, motif justifiant amplement la procédure d'impeachment.

Il fait donc peu de doute que le Sénat, qui sera amené à le juger, le

condamnera si la procédure de destitution est menée à son terme. Les

principaux dirigeants de son propre parti, dont Barry Goldwater, le pressent de démissionner122.

La démission

Nixon quitte la Maison-Blanche (photo prise depuis l'hélicoptère présidentiel Army One).

Fin juillet, début août, les rumeurs les plus folles courent à

Washington : le Président aurait perdu la tête, il préparerait un coup d'État

militaire, etc. Nixon ne cesse de tergiverser, mais il sait

pertinemment depuis le verdict de la Cour suprême que la seule

alternative est la démission ou la destitution. Le Président tente

jusqu'au bout d'agir comme s'il se situait au-dessus de la mêlée, en

traitant le dialogue avec les Soviétiques, la crise pétrolière, le problème grandissant de l'inflation,

etc. Au fur et à mesure des révélations, des foules de plus en plus

nombreuses se sont présentées devant les grilles de la Maison-Blanche ou

au cours des déplacements du président, pour réclamer son départ. Des

considérations matérielles non avouées entrent aussi en ligne de compte.

En cas de destitution, il perdra les pensions et les divers privilèges

accordés aux anciens présidents, et il sera exposé aux poursuites

judiciaires sans possibilité de pardon123.

Après s'être farouchement défendu, Nixon préfère donc donner sa

démission. Il l'annonce par un discours télévisé le soir du 8 août.

Après un discours devant le personnel de la Maison Blanche et les

journalistes, il quitte en direct la Maison Blanche à bord d'Army One, l'hélicoptère présidentiel de l'US Army124,125. Nixon est le seul président de l'histoire des États-Unis à avoir démissionné. Il quitte officiellement ses fonctions le 9 août 1974, une semaine après le déclenchement de la procédure d'impeachment.

Le vice-président, Gerald Ford,

nommé par Nixon (et non élu) lui succède immédiatement. Sa première

action officielle, très controversée, est de gracier Richard Nixon, ce

qui a pour effet de stopper toute procédure126.

Quant aux enregistrements qui ont suscité d'interminables batailles

juridiques, le président Ford en donne le contrôle à Nixon, qui est le

seul habilité à donner les autorisations pour leurs consultations127.

Les suites du Watergate

Suites judiciaires

À l'issue du procès des cambrioleurs lors duquel il a plaidé coupable, Howard Hunt passe 33 mois en détention128. Bernard Barker et Frank Sturgis sont sortis de prison au bout de 13 mois129,130. Gordon Liddy, lui, a été condamné à 20 ans, mais est amnistié 4 ans plus tard par le président Jimmy Carter131.

En novembre 1973, John Dean

a plaidé coupable, devant le juge Sirica, d'obstruction à la justice.

En témoignant contre Mitchell, Haldeman et Ehrlichman, il a pu réduire

considérablement sa peine et ne passe que 4 mois en prison. Il

travaillera par la suite dans le secteur bancaire, écrira plusieurs

livres, dont certains reprochant à l'administration Bush les mêmes travers que ceux de l'administration Nixon132. En juin 1974 Charles Colson

plaide coupable d'obstruction à la justice dans l'affaire Ellsberg. Il

évite ainsi d'autres poursuites, et ne passe que 7 mois en prison.

Colson est par la suite devenu une figure majeure de la droite

chrétienne et du mouvement évangélique133. En janvier 1975, John Ehrlichman et Bob Haldeman sont reconnus coupables de conspiration, obstruction à la justice et parjure. Ils passeront 18 mois en prison134,135.

En février 1975, John Mitchell est reconnu coupable des mêmes crimes. Condamné à 30 mois, il en passe 19 en prison avant d'être libéré pour raisons médicales136. Son assistant au CRP, Jeb Magruder, qui a plaidé coupable en août 1973, est resté 7 mois derrière les barreaux137. L'ancien attorney general Richard Kleindienst écope d'un mois de prison pour « refus de répondre » dans l'affaire ITT138. Egil Krogh, l'assistant de Haldeman, a été condamné à 6 mois de prison139. L'avocat de Nixon Herb Kalmbach a été condamné à 6 mois de détention. Le conseiller Dwight Chapin à 10 mois. Le verdict pour son acolyte Donald Segretti a été 6 mois140. Le directeur financier du CRP, Maurice Stans, a été condamné à une amende de 5 000 dollars pour des infractions à la réglementation du financement électoral et acquitté pour les charges les plus sérieuses141. En tout, plus de 70 personnes ont été poursuivies en justice dans le cadre de ce scandale142.

Quant à Nixon, s'il est à l'abri des poursuites grâce au pardon présidentiel de Gerald Ford, il n'en sera pas moins, étant avocat, radié du barreau de l'État de New York en 1976143.

Les commissions sur les agences de renseignement

Les révélations du Watergate ont poussé à remettre en cause

l'intégrité de l'administration et notamment des agences

gouvernementales de renseignement. En décembre 1974, le journaliste du New York Times Seymour Hersh révèle une partie du rapport intitulé Family Jewels

(« Les Bijoux de Famille ») commandé par le directeur de la CIA suite à

l'implication de la Centrale dans le scandale. Hersh rapporte que la

CIA, bien qu'interdite d'action sur le sol américain, a mené

d'importantes campagnes contre les dissidents et les militants contre la

guerre du Viêt Nam. L'ensemble du rapport sera rendu public en 2007144.

Ce climat aboutit à la création, en 1975-1976, des commissions d'enquête au Congrès, la Commission Pike (Chambre des représentants) et la Commission Church (Sénat), dans la continuité de la commission sénatoriale sur le Watergate145,146. Les travaux de ces commissions révèlent certaines activités clandestines et illégales, comme le plan Huston147, l'utilisation abusive des services fiscaux148, l'ouverture du courrier149, le programme COINTELPRO du FBI150, les opérations clandestines à l'étranger notamment au Chili151, etc. Auditionné par la Commission Church, l'ancien directeur de la CIA Richard Helms, est condamné à deux ans de prison avec sursis en 1977 pour de fausses déclarations sur le soutien de la Centrale à l'opposition contre Salvador Allende, avant le coup d'État au Chili de 1973152. Le Senate Select Committee on Intelligence, qui succède directement à la Commission Church, remet en 1977 un rapport sur le Projet MK-Ultra, un programme de la CIA sur les manipulations mentales153.

Le président Gerald Ford mandate lui-même en 1975 une commission présidée par son vice-président Nelson Rockefeller pour enquêter sur les agissements de la CIA, et notamment sur son éventuelle implication dans l'assassinat de John Kennedy et les tentatives d'assassinat de Fidel Castro. Après la remise du rapport de la Commission Rockefeller, Ford interdit officiellement les assassinats à l'étranger par la CIA154.

Le mystère de l’identité de « Gorge profonde »

L'identité de l'informateur « Gorge profonde » (surnom donné par Woodward en référence au film pornographique du même nom

ayant connu un grand succès en 1972) est un sujet qui a fait couler

beaucoup d'encre. Au cours de l'affaire, plusieurs personnalités

politiques célèbres, dont Henry Kissinger, Alexander Haig155, George H. W. Bush156, Ron Ziegler157, John Dean, ou Pat Buchanan158

ont été présentées comme étant cet informateur secret. Certains

spécialistes du renseignement ont également évoqué l'hypothèse de John Paisley, agent de liaison de la CIA avec les « plombiers » mystérieusement disparu en 1978159.

Les seules personnes connaissant l'identité du whistleblower sont les deux journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, et leur rédacteur en chef de l'époque, Benjamin Bradlee. La véritable identité de Gorge profonde est finalement révélée par le magazine américain Vanity Fair du 31 mai 2005. Il s'agissait de W. Mark Felt, directeur adjoint du FBI sous Richard Nixon. Âgé de 91 ans, il déclare souhaiter « libérer sa conscience »160. Le Washington Post confirme aussitôt l'information161. Bob Woodward

raconte qu'il connaissait Mark Felt depuis 1970, et que les relations

entre le FBI et la Maison Blanche s'étaient sérieusement dégradées. Il

mentionne aussi sa réprobation des méthodes de l'administration Nixon et

son dépit de ne pas avoir été nommé à la tête du FBI à la mort de

Hoover, ce que Felt a lui-même confirmé dans ses écrits162,163. Patrick Gray, directeur du FBI quand Mark Felt informait dans son dos le Washington Post, décède un mois plus tard, après avoir exprimé son « énorme surprise »164. Néanmoins, comme le confirme un enregistrement de la Maison blanche, d'une conversation le 19 octobre 1972 entre Richard Nixon et Bob Haldeman,

ce dernier soupçonnait déjà Mark Felt d'être Gorge Profonde, mais

aucune mesure de rétorsion n'a été prise contre lui de crainte qu'il ne

déballe l'ensemble de ses connaissances inavouables dans les médias.

Devant Gray qui l'a informé de ces soupçons en 1973, Felt a nié

catégoriquement165.

L'héritage du Watergate

Conséquences historiques

Morale et contre-pouvoirs

Le scandale du Watergate est devenu l'une des plus célèbres affaires

de l'histoire des États-Unis et est irrémédiablement attaché au nom de

Nixon, qui est ainsi souvent comparé à d'autres présidents des

États-Unis dont les mandats ont été marqués par des scandales, tels que Andrew Johnson, Ulysses Grant ou Warren Harding166.

Il a durablement terni l'image de la fonction présidentielle et accru

la méfiance des Américains envers leurs dirigeants, d'autant plus que

l'administration Nixon se réclamait de « la loi et l'ordre ». Le

scandale du Watergate en lui-même a en fait mis au jour toute une série

de pratiques de l'administration Nixon, qualifiées de White House Horrors

(« Les horreurs de la Maison Blanche »). Le mode de fonctionnement est

ainsi devenu, au fil des révélations, « le » grand scandale. Ainsi,

selon l'historien américain Melvin Small, « les scandales de Nixon ont

révélé une tentative pour subvertir tout le système politique

américain »167. Pour d'autres commentateurs de la gauche américaine, comme Noam Chomsky,

l'impeachment ne fut prononcé contre Nixon que parce qu'il s'était

attaqué à aussi puissant que lui et non pour avoir utilisé des méthodes

illégales largement utilisées contre d'autres éléments de la société

jugés trop subversifs pour l'ordre établi168,169.

Cette affaire a redonné un souffle au journalisme d'investigation, dont Woodward et Bernstein sont devenus les symboles170. Elle a aussi contribué significativement à l'expression du cynisme dans les commentaires et les pratiques politiques171. La méfiance des Américains envers leurs dirigeants s'est considérablement généralisée. Selon l'institut de sondage

Louis-Harris, le taux de confiance accordé à la Maison Blanche est

passé de 41 % en 1966 à 13 % en 1975, mais une telle érosion se constate

vis-à-vis des autres institutions sociales ou politiques172.

Des années après, les intellectuels et universitaires américains ne